Aさんの中学校は、4月初めの入学式後から休校→自宅学習に。

ですが、各学年、クラスごとに分散して登校する日が設けられました。

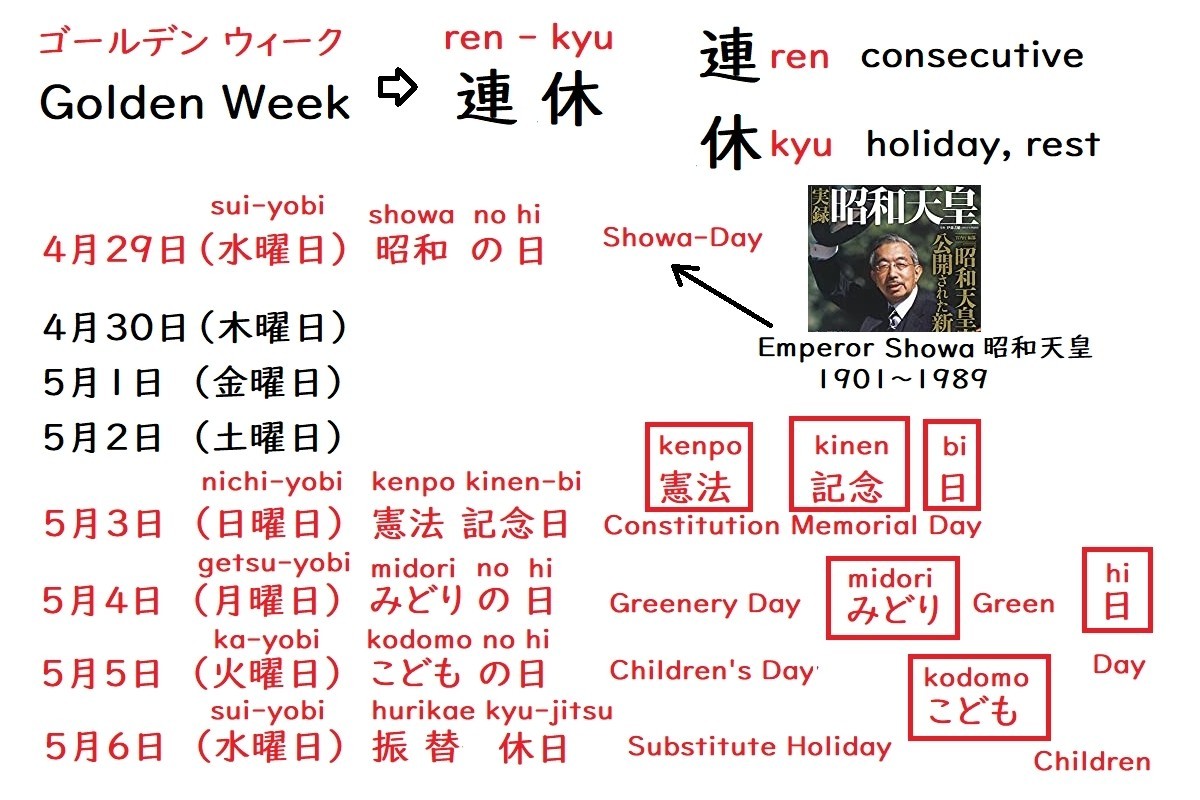

Aさんのクラスは、今週月曜日(5月11日)でした。

1クラスを、さらに3つに分けて、別々の教室で、学習課題の提出、新しい課題の配布などが行われていました。

Aさんも指定された11時に登校をしてきました。

スカイプでは10回以上会えていましたので、

久しぶりなんだけど、久しぶりでないような、不思議な感覚でした。

この中学校は、複数の小学校出身の子たちが通います。

小学校の時に同じクラスだった子たちも、

中学校では別々のクラスに分かれてしまいましたが、何人かの子たちとはAさんと同じクラスになりました。

そうした子たちが、この登校日の時も「〇〇ちゃーん、元気?」と来てくれて声をかけてくれていました。

ソーシャルディスタンス、気をつけないと、なんですけど、

安心できる存在が、お互いのそばにいるって、とっても大切なことだよなぁ、彼ら彼女たちを見ていて、改めて思いました。

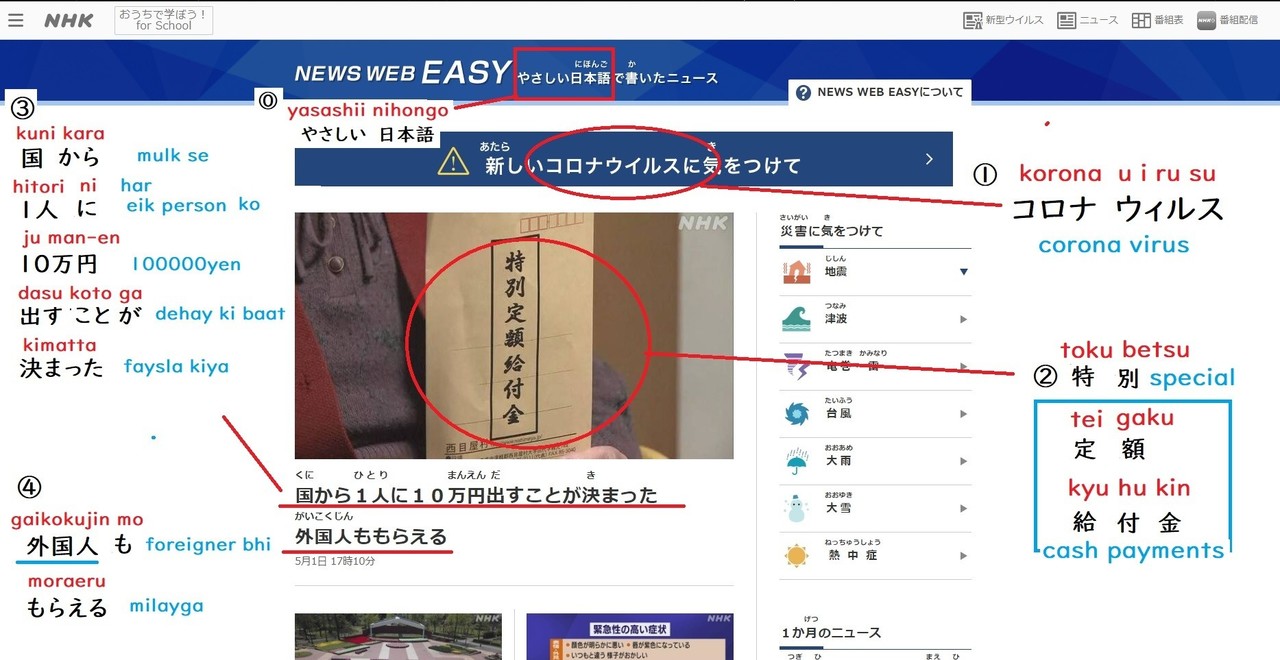

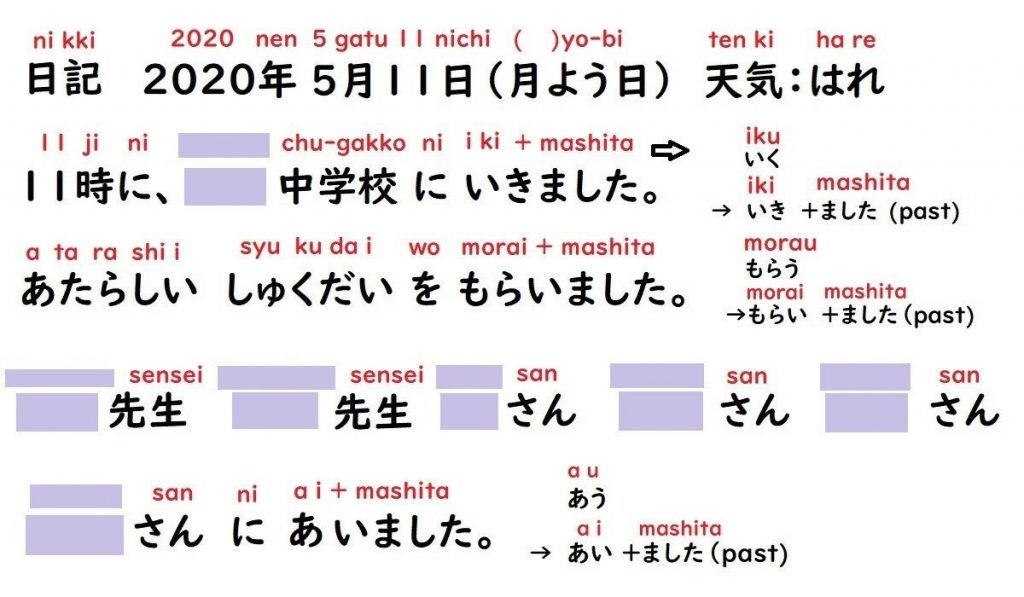

この日のことを日記形式にした日本語学習を、スカイプでしてみました。

今回は見本で、わたしが文章を作り準備(画像)をしておきました。

1行ずつ読んでもらって、1つ1つの言葉の意味を確認します。

天気だと、「あめ」は覚えているけれど、「はれ」「くもり」が分からない、など、課題も見えました。

日記だと、自分の経験したことに結びついた語彙が出てくるので、覚えやすいかもなぁ、とも感じました。

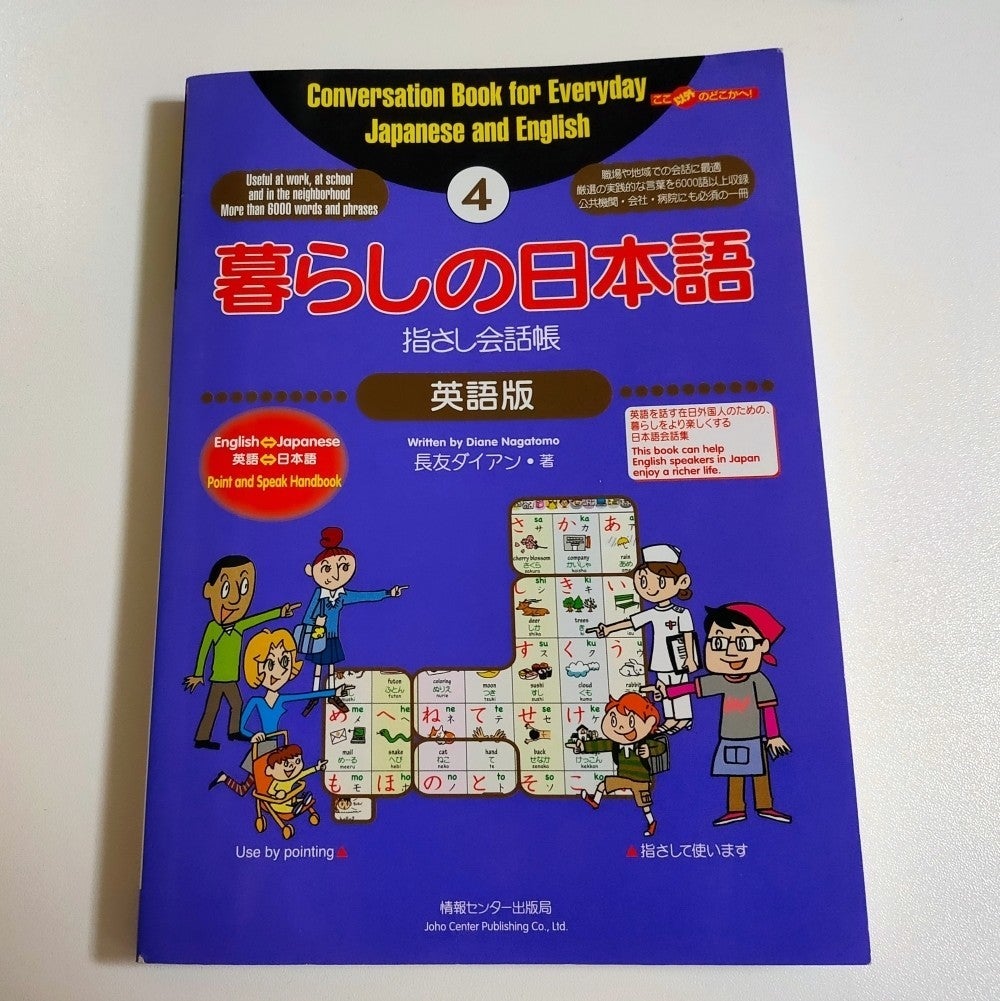

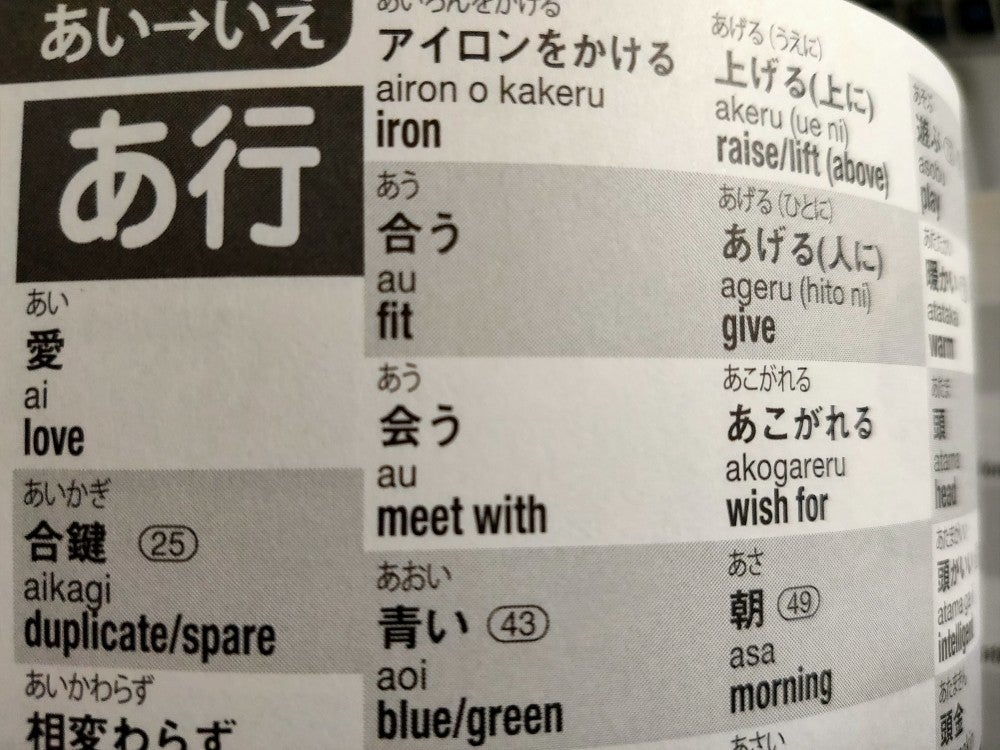

暮らしの日本語指さし会話帳4 英語版 (暮らしの日本語指さし会話帳シリーズ)

https://www.amazon.co.jp/dp/4795838135

1,681円

(2020年05月13日 20:31時点 詳しくはこちら)

身の周りの言葉・表現+辞書がついていて、

日英・英日の単語集がついている、手ごろな会話帳を購入してAさんに。

今日の日記学習で出てきた、

いく iku

もらう morau

あう au

を、Aさんに単語集から探し出してもらいました。

「あう」、だと、「合う」「会う」の発音同じで意味の違う単語があることを説明しました。

ここまでやって30分超。

いつもあくびが出たり、眠そうにしはじめるタイミングです。

がんばれそうなら、もう1課題したいけどなぁ、と思いつつ、

集中力が落ちたら、そこでやめるようにしています。

来週から、登校日がもう少し増える予定。

Aさん、ずっと家にこもっていますから、友だちや先生と会える機会が増えて、中学校にも慣れていってほしいなぁ、そう思っています。